Военные действия, начатые Россией более трёх месяцев назад, ведут к её полной изоляции от внешнего мира, и этот процесс уже затрагивает самых разных людей. Даже тех, кто в изоляции жить привык.

Интерес к аутсайдерскому искусству был традиционно силён в Европе, и именно благодаря зарубежным выставкам художники из России нередко обретали мировую славу. В попытках разобраться, что ждёт аутсайдеров теперь, Иван Козлов наткнулся на историю Алекса Хаткевича — загадочного художника без биографии, который уже более тридцати лет заперт в психиатрической клинике.

Эту историю мы публикуем вместе с журналом «Звезда»

Необучаемый

Александра Мигунова-Тиханюк несколько лет проработала в одной из художественных школ Калининградской области. В 2011 году её пригласили в город Черняховск на преподавательскую конференцию, посвящённую исследованию детских рисунков. Мероприятие не предвещало ничего особенного — ну рисунки и рисунки, всё как обычно: большинство подготовлены к разным школьным конкурсам, во многих чувствуется рука преподавателя. Александра другого и не ожидала, но две работы, представленные на конференции, всё же приковали её внимание, потому что сильно выбивались из общего ряда:

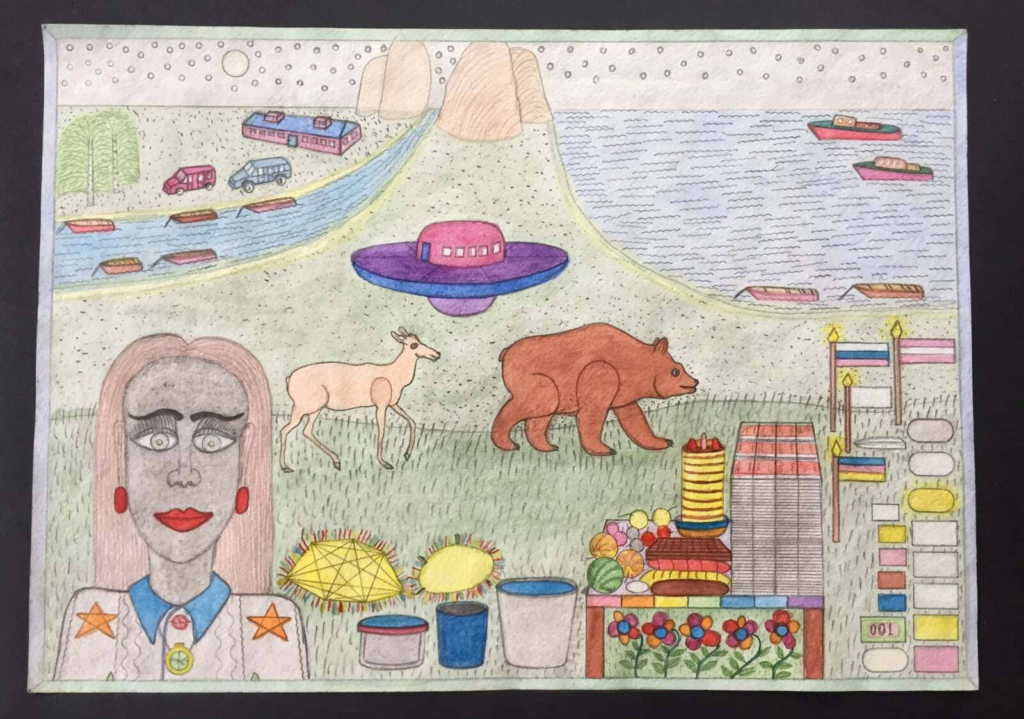

— Обе они состояли из разных предметов и символов, между которыми, как казалось, нет никакой связи, но я чувствовала, что они всё же связаны между собой какой-то внутренней логикой. И было совершенно непонятно, как и кем это сделано.

Оказалось, что работы на детскую конференцию принёс Михаил Солдатенков — один из школьных преподавателей, который помимо школы работал ещё и в психиатрической лечебнице Черняховска, где занимался с пациентами чем-то вроде арт-терапии. «Чем-то вроде» — потому что арт-терапией в полном смысле слова это назвать было нельзя, в России она тогда в принципе была не особенно развита, поэтому правильнее было назвать его просто художником-инструктором. Солдатенков, который с уважением относился к творчеству подопечных и пользовался возможностью явить его миру, рассказал Александре, что эти работы принадлежат одному из пациентов больницы, — причём, кажется, был не особо рад этому факту. Рядом с загадочными работами висела довольно наивная копия картины «Явление Христа народу», тоже рождённая в недрах лечебницы, и ею преподаватель явно гордился гораздо больше: её автор сначала рисовал «всякий кошмар», а потом его удалось «вдохновить и переучить».

Художника, который поразил Александру, переучить не удавалось категорически. Его звали Алекс Хаткевич, и уже больше двух десятков лет он был заперт в психиатрической клинике.

Очень плохая жизнь

До этой встречи Александра интересовалась наивным и аутсайдерским искусством, но никогда не занималась им вплотную. Вернувшись с конференции, она первым делом объездила психиатрические лечебницы в регионе, и там, где это было возможно, смотрела работы пациентов. Полгода она читала всё, что могла найти по теме, а затем вернулась в Черняховск.

Впервые она приехала в черняховскую больницу в сентябре 2011 года — практически наугад. Ей повезло, потому что должность главврача на тот момент занимал Виктор Фукалов, оказавшийся вполне лояльным к постороннему вниманию и заинтересованным в изучении творчества пациентов. Поначалу Фукалов, конечно, не пустил Александру непосредственно в больничные корпуса, но зато разрешил посетить трудовые мастерские, где пациенты занимались работой и творчеством. Она задержалась около стопки листов формата А3 с картинами Алекса — помимо изображений обратная сторона каждого листа была разлинована и исписана символами, которые тогда ещё были для неё непонятны. Никто в больнице про эти символы тоже ничего не знал. Впоследствии оказалось, что это был просто латышский язык.

Хаткевич был латышом, но, помимо подписей к картинам, родной язык нигде не использовал. Вообще удивительно, как он пронёс через всю жизнь память о языке, на котором практически не говорил с пятилетнего возраста. В больнице с ним по-латышски тем более не общались, но и на русском-то не особо: молчаливый пациент считался старожилом учреждения, к нему все привыкли, и ни у кого он не вызывал особого интереса. Он оказался там в 1988 году — раньше, чем многие больничные сотрудники, которым приходилось иметь с ним дело, появились на свет. И за всё это время к нему никто и никогда не приходил: посещать Алекса в больнице могли только близкие родственники, но близких родственников у него не было.

Для Александры впоследствии сделали редкое исключение, да и то не сразу. Во время первого посещения всё ограничилось тем, что один из сотрудников передал ей от Алекса бумажку, на которой тот написал свои биографические данные: имя, место рождения. Самого Алекса она не видела — только его работы. Но этого было достаточно, чтобы начать открывать таинственного художника широкой публике, причём реакция не заставила себя долго ждать: стоило Александре выложить работы Хаткевича в фейсбук, как ими заинтересовался Владимир Гаврилов — российский врач-психиатр и один из главных российских специалистов по аутсайдерскому искусству. Так Алекс постепенно обрёл известность в художественных кругах, и уже в 2012 году несколько его работ впервые попали в экспозиции московских выставок.

В ожидании казни

Сначала Александра узнавала Хаткевича по переводам подписей к работам, по художественным особенностям его рисунков и по единственной фотографии, которую ей дали в больнице. Увидеться вживую им разрешили только через полгода. Так что к моменту личной встречи образ Алекса — тихого пожилого человека с плохо запоминающейся внешностью, но, мягко говоря, богатым внутренним миром — у Александры уже сложился и неожиданностью не стал. Тем более что впечатления смазались — их перебил антураж, в котором всё происходило:

— Внутри это больница, а снаружи тюрьма. Совершенно другой мир, жёсткий и запутанный, никто и никогда не смотрит тебе в глаза. Тебя обыскивают, просвечивают, всё изымают. Говорить нужно только в присутствии охранника, который сидит с дубинкой. Впервые, когда Алекс зашёл в помещение, я представилась, на автомате протянула руку, и тут подбежал охранник и начал кричать: «Не положено, отойдите на два метра!» Разговаривали мы всегда только через стекло.

С самого начала Александра пыталась выяснить биографию Хаткевича, но сделать это не было никакой возможности: если свидания главврач в итоге всё же разрешил, то личное дело и история болезни Алекса составляли медицинскую тайну. Фукалов сказал только, что Хаткевич сам мог бы рассказать о себе, если захочет, — это не противозаконно. Но Алекс не хотел — ни тогда, ни сейчас.

— Он говорил, что у него была очень плохая жизнь, — вспоминает Александра, — а больше ничего не говорил.

После долгого обмена письмами и череды личных встреч ей всё же удалось примерно реконструировать биографию Хаткевича. Всё, что о нём известно помимо паспортных данных, известно только с его слов.

Алекс Хаткевич родился 25 марта 1950 года в Риге. Впервые он попал в тюрьму в 1968 году — тогда ему, только-только достигшему восемнадцатилетия, с ходу дали пятнадцать лет. Положенный срок Хаткевич отсидел полностью, после чего три года провёл на свободе — работал грузчиком и жил в рабочем общежитии родного города.

А потом случилось что-то ещё — совсем уж непонятное, из-за чего персонал больницы, в которой лежит Алекс, до сих пор складывает тревожные легенды: о том, например, что он был жутким маньяком и убивал женщин десятками (некоторые медсёстры боялись к нему даже приближаться, потому что верили в слухи о том, что он убил двенадцать женщин, и «не хотели стать тринадцатой»). Александра потратила много месяцев на то, чтобы проверить эту информацию (в частности, самолично перерыла рижские архивы, отыскивая в них упоминания обо всех серийных убийствах, происходивших в соответствующие годы), но никаких подтверждений не нашла. Тем не менее она тоже боялась. Примерно в это время ей на глаза попалась история Джона Гейси — знаменитого американского психопата, на счету которого тридцать три жизни, «клоуна-убийцы», имевшего вполне благопристойный образ общественника и аниматора на детских праздниках. Оказаться в аналогичной ситуации и увлечься образом художника, за которым скрывается адский душегуб, писать ему письма и ходить к нему на свидания Александре не хотелось. Поэтому она прямо попросила у главврача клиники хотя бы намекнуть ей, не обвиняют ли Алекса, например, в серийных преступлениях против детей. Врач неожиданно для неё всё же приоткрыл завесу тайны, сообщив, что Хаткевич не маньяк и не садист. Да, несколько убийств ему приписывают, но их причина — «обычная бытовуха».

Как бы там ни было, в 1988 году Хаткевича приговорили к высшей мере наказания. До того как его признали недееспособным и отправили на принудительное лечение в черняховскую больницу «с интенсивным наблюдением», Алекс сорок четыре дня провёл в камере смертников, ожидая, как ему казалось, неминуемого расстрела.

После этого число 44 стало для него сакральным.

Сорок четыре солнца

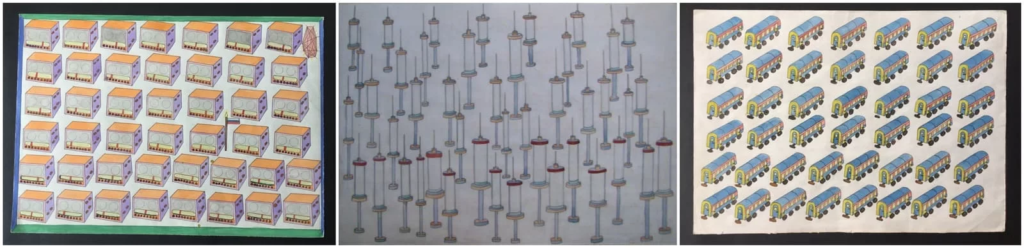

Сорок четыре — это число, которое так или иначе фигурирует в абсолютном большинстве его работ. Картины с многофигурными композициями он, как правило, называет соответствующим образом (например, «Сорок четыре способа прокатить девушку на автомобиле»), а если на его полотнах повторяется какой-то один предмет, то непременно сорок четыре раза.

— Эти сорок четыре предмета, — рассказывает Александра, — он рисует одинаковыми, а потом перечисляет на обороте. Сорок четыре солнца или сорок четыре минерала — а рядом могут быть ещё женщины или животные.

О работах Хаткевича написано довольно много статей и очерков в специализированных изданиях об искусстве. Многие их авторы разделяют удивление Мигуновой-Тиханюк по поводу того, что Алекс, большую часть жизни проживший в условиях абсолютной изоляции и цензуры (даже в газетах, которые попадали в больницу, зачастую были вырезаны фотографии, которые, по мнению руководства, могли оказать на пациентов негативное влияние), каким-то непостижимым образом наследует современным художникам — в частности, концептуалистам. Тем более что предоставляемая ему творческая свобода тоже была весьма условной: например, на некоторых работах Хаткевич пытался изображать девушек анатомически правдиво, но в архивы такие работы попадали уже после цензурных правок, и девушки казались практически бесполыми, хотя по оставшимся от карандаша оттискам на бумаге можно было сделать вывод о первоначальном замысле художника.

Постепенно знакомясь с работами Хаткевича, Александра изучала их, делала о них презентации, писала статьи, организовывала выставки и заявлялась на фестивали. В сотрудничестве со специалистами по наивному искусству — уже упомянутым психиатром Владимиром Гавриловым и доктором философии Александром Мигуновым — она провела в Балтийском федеральном университете и в МГУ имени Ломоносова конференцию, посвящённую искусству Алекса. В общем, за несколько лет Хаткевич превратился в известного в арт-сообществе художника, работы которого стали цениться относительно высоко: Мигунова-Тиханюк уверяет, что стоимость некоторых из них оценивается западными галеристами в несколько тысяч евро и «есть потенциал для роста».

К концу прошлого десятилетия Алекс обзавёлся солидным портфолио: его работы хранятся у частных коллекционеров из Швейцарии, Японии, США и Германии, в Музее наивного искусства в сербской Ягодине и трёх западных галереях — британской Henry Boxer Gallery, американской Cavin-Morris Gallerу и французской Galerie du moineau écarlate. Он стал участником двух выставок в Париже, а также Outsider Art Fair в Нью-Йорке.

Так что к 2018 году Алекс был уже вполне раскрученным художником. Поэтому когда одна из его выставок закончилась скандалом, на это обратили внимание многие российские СМИ. Речь о выставке, которую Александра Мигунова-Тиханюк вместе с искусствоведом Андреем Епишиным организовала в творческой студии Третьяковской галереи — в «Культурном центре в Толмачах».

— Всё было хорошо, но после этого Епишин, видимо, так проникся любовью к творчеству Хаткевича, что не отдал мне 90 работ, — утверждает Александра. — Четыре года идут препирательства: мне отказывают в возбуждении уголовного дела, восемь раз прокуратура возвращала дело на доследование.

На момент публикации этого текста Епишин не откликнулся на нашу просьбу изложить своё видение ситуации, ранее в СМИ также не публиковалась его точка зрения. Чем завершится этот спор Мигуновой и Епишина, сказать сложно, но для Алекса Хаткевича он сразу обернулся серьёзными последствиями.

В 2017 году главврача Виктора Фукалова сменил Алексей Максимов (Александра — вероятно, из-за сложных отношений — не хочет называть это имя, но его можно найти, например, здесь), оказавшийся куда менее лояльным как к творческим экспериментам своих подопечных, так и к вниманию прессы и арт-сообщества. После того как история вокруг девяти десятков работ Алекса попала в СМИ, он запретил Мигуновой любое взаимодействие с Хаткевичем — в том числе переписку, которая имела для них обоих огромное значение.

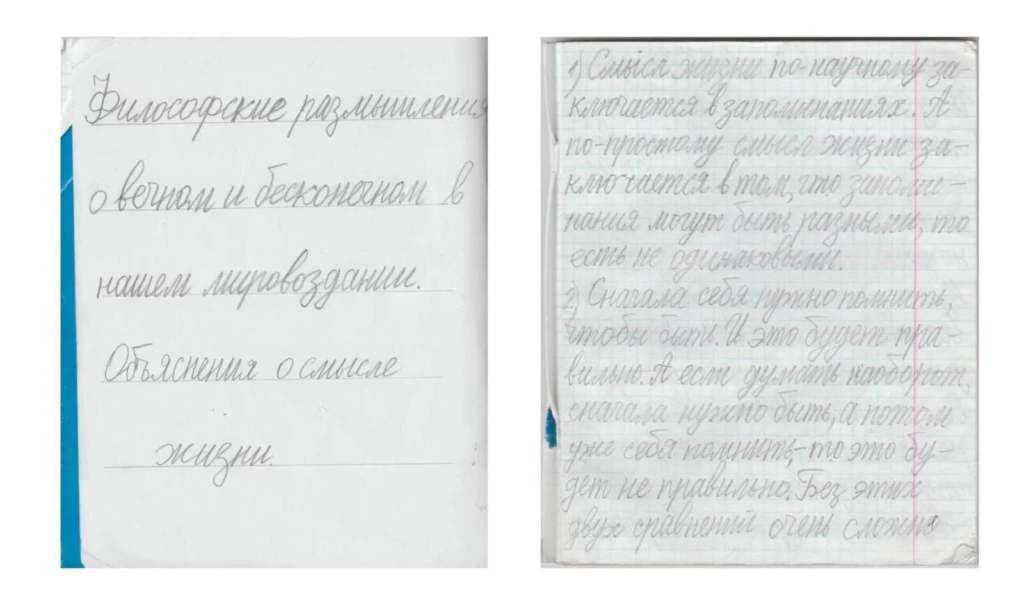

«Себя нужно помнить, чтобы быть»

Пять лет назад Хаткевич передал Александре тетрадь, озаглавленную как «Философские размышления о вечном-бесконечном нашем мироздании, объяснение смысла жизни». В этом небольшом трактате он, в частности, пишет, что у человека есть несколько видов памяти — живая и неживая. «Сначала себя нужно помнить, чтобы быть, и это будет правильно. А если думать наоборот — что сначала нужно быть, а потом уже себя помнить — это будет неправильно».

Обычные еженедельные письма Хаткевича, которых у Александры накопилось несколько сотен, более лаконичны и написаны по шаблону. Вот, например, одно из них:

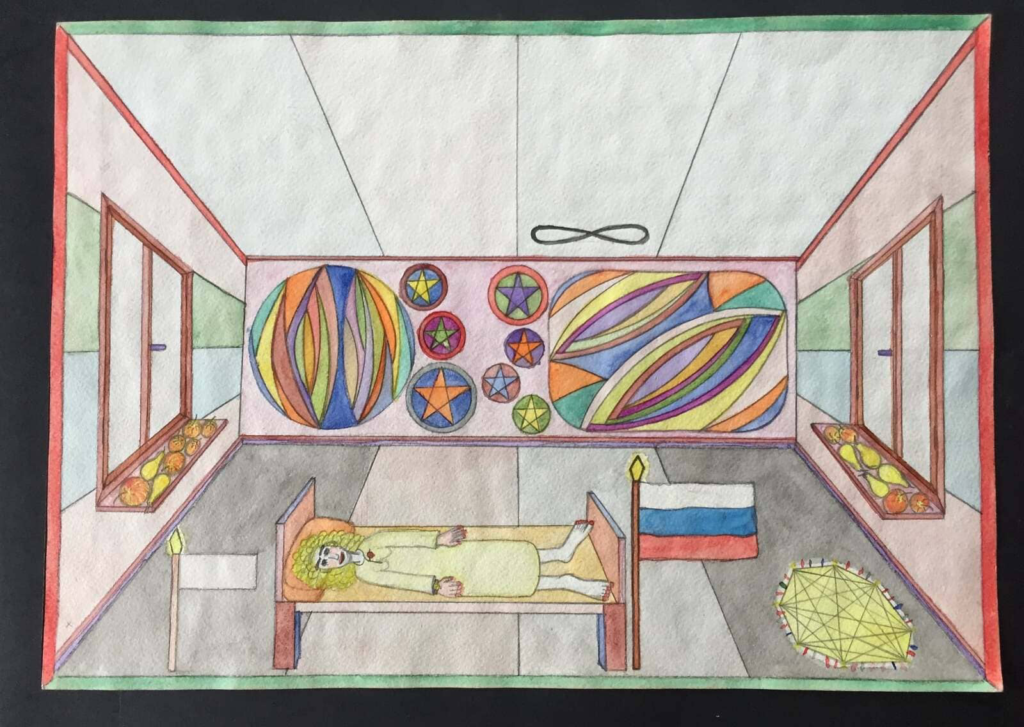

«С добрым утром, дорогая Александра. Пишет тебе твой знакомый из города Черняховска, находящийся в психиатрической больнице строгого режима на принудительном лечении с 1988 года мая месяца. Поздравляю тебя с наступающим праздником Новый Год, желаю счастья, радости, успехов в работе и ещё хорошего всегда здоровья. В конверт этого письма, как и раньше, я положил раскрашенный рисунок для тебя и для твоей коллекции. На нём изображено следующее: серый заяц, кусочек белого мела, геометрическая фигура, круглый комок белого снега, называемый снежком, два светло-белых алмаза (один с овальными углами, а другой с простыми углами), большой раскрашенный круг, дымящаяся сигарета, кусочек природной жёлтой серы, сургуча, стали, свинца, вольфрама, жёлтого туалетного мыла, серебра, свинца и платины, четыре европейских флага — флаг РФ, латвийский, греческий и мой, маленький, золотая труба, тёмная горизонтальная восьмёрка, являющаяся условным знаком для обозначения бесконечного расстояния, оранжевая фата невесты, космический корабль НЛО, два скрещённых цветка, чёрный квадрат с овальными углами, женские наручные часы в серебряном корпусе, клубок серых шерстяных ниток, хороший ноутбук, Луна, Солнце (от планеты Земля до Солнца расстояние 149 миллионов 600 тысяч километров, от планеты Земля до Луны расстояние около 400 тысяч километров), две звезды обыкновенные, две инфракрасные, два серебряных обручальных кольца, два куска проволоки, девять кружков со звёздочками в центре, вот и всё описание. Как и всегда, хожу на работу в подвал в кабинет эстетических занятий — рисовать и раскрашивать свои рисунки. В палате тоже рисую и раскрашиваю. Жду от тебя письма, всего тебе хорошего. На этом заканчиваю писать письмо».

Рисунки, которые Хаткевич вкладывает в письма для Александры, почему-то сильно отличаются от остальных его работ. В сопроводительных письмах он действительно описывает те предметы, которые изображает. В большинстве других его работ всё иначе: предмет один, а описаний несколько. Это радикально отличается от привычных для нас отношений между словом и образом. Мы, скажем, можем произнести одно слово — например, «часы», — а визуализируем их совершенно по-разному. У Алекса тоже есть работа с часами — это сорок четыре изображения абсолютно одинаковых часов, снабжённых перечислением самых разных часовых механизмов: песочных, механических, кварцевых, солнечных, даже биологических.

— Я думаю, — говорит Александра, — перечисляя предметы окружающего мира, он как бы расставляет их по своим местам. Перепридумывает и перестраивает их в своей вселенной. Он всё многообразие сводит к единичности. Каждую ложку. Каждый торт. Каждый бриллиант или цветок.

Цветок на картинах Алекса, например, всегда похож на простую ромашку, зато на обороте могут быть перечислены десятки цветов, которые художник сумел вспомнить. Александра вспоминает, что один из её коллег когда-то назвал картины Алекса «фабрикой по производству вещей», подразумевая, что у Хаткевича за последние тридцать с лишним лет не было ни одной собственной вещи — только казённая одежда и казённые предметы обихода, — а в своих работах он как бы производит эти вещи сам для себя. Когда-то он очень мечтал о собственной кружке — ни стеклянную, ни фарфоровую заиметь в спецклинике было по понятным причинам невозможно, поэтому Александра принесла ему металлическую, но и её не разрешили передать.

На одну ногу безопаснее

После истории с Епишиным всё стало ещё хуже. Новый главврач распорядился, чтобы у Алекса забирали его работы, и, по воспоминаниям медсестёр, это стало для него трагедией: он очень тяжело с ними расставался, словно у него хотели отобрать единственную собственность, которой он мог обладать. Да так оно, в общем-то, и было. В довершение ко всему Хаткевича лишили и родного языка: ему запретили читать и писать на латышском, опасаясь, что, пользуясь языком, незнакомым больничному персоналу, он можете передать на волю какую-нибудь нежелательную информацию.

Так Хаткевич на два с половиной года остался и без общения, и без возможности нормально заниматься творчеством.

— Всё это время, — говорит Александра, — у меня не было никакой информации, я не знала, что с ним и как. Но полтора года назад мне позвонил один из сотрудников больницы и сказал, что Алекса переводят. Это было почти невозможно, все говорили, что он там навсегда остаётся.

В 2020 году Хаткевич заболел ковидом. Из-за серьёзных осложнений (информации о том, что конкретно произошло, больница, опять же, не выдаёт) ему ампутировали ногу, и администрации резко разонравилась идея держать у себя инвалида, которому нужен дополнительный уход. Так, по крайней мере, интерпретирует события Александра. Как бы там ни было, после ампутации Хаткевича практически сразу перевели в клинику с куда более мягким режимом, а Александре сообщили, что художника, скорее всего, выпишут в июле 2022 года, когда он в следующий раз попытается пройти медкомиссию. Такие медкомиссии для больных, находящихся на принудительном лечении, проводятся каждые полгода, но в случае с Хаткевичем они всегда имели чисто формальный характер — каждый раз ему просто продлевали срок, даже несмотря на то, что Мигунова-Тиханюк была готова поручиться за него и полноценно опекать. Вероятно, сказывались те самые детали биографии Алекса, которые привели его в больницу и, похоже, даже спустя тридцать лет вызывали у врачей беспокойство:

— Как сказал мне один из врачей, — вспоминает Александра, — «после ампутации Хаткевич стал общественно безопаснее на одну ногу, примерно на 25%. Но для большей безопасности надо дождаться деменции».

Возрастные изменения у художника действительно прослеживаются — Александра однозначно говорит об этом, ссылаясь на десятилетний опыт наблюдений за Хаткевичем. Возможно, от приближения деменции его сейчас спасает в первую очередь регулярное общение, которое Мигунова-Тиханюк поддерживала даже во время ковидных ограничений, — в этот период они созванивались по три-четыре раза в неделю, махали друг другу в больничное окно и даже перекрикивались, когда окно было открыто.

Три месяца назад, когда Алекс уже находился в новой больнице, ограничения в регионе наконец сняли. Так Александра получила возможность возобновить полноценные встречи с ним. На первую такую встречу она принесла мороженое, которое Хаткевич не ел с 1988 года. Сейчас она ждёт лета, чтобы принести арбуз и дыню: в больнице «с интенсивным наблюдением» бахчевые в передачах были запрещены.

«Война и безумие»

Александра мечтает, чтобы Хаткевич не только стал известным и смог реализовать себя, но и имел возможность стать частью арт-сообщества, лично участвуя в вернисажах — в том числе и зарубежных. Но что теперь будет с российским искусством за пределами страны, не может сказать никто.

— Цель нахождения работ Алекса в западных галереях — это не про продажу и деньги, а про популяризацию и признание, — объясняет Мигунова-Тиханюк. — Для меня это некая миссия — я с интересом оглядываюсь назад и понимаю, что его работы так и валялись бы в пыльной мастерской, их так и выбрасывали бы санитары. А сейчас они выставляются в музеях и галереях по всему миру. Я давала Алексу связь с миром за стенами с колючей проволокой. А сейчас, я думаю, сложнее будет выставлять любое российское искусство за границей. Очень жаль: я очень ждала отмены пандемийных ограничений, у меня были планы организации выставок в Европе.

Это пессимистичный, но не единственный взгляд на положение вещей. Например, руководитель АНО «Аутсайдервиль» Ольга Фоминых замечает, что среди её коллег сейчас популярны два мнения: одно озвучено Александрой, а другое заключается в том, что любые события — пусть даже сугубо негативные и трагические — провоцируют дополнительный интерес к культуре той или иной страны.

— Мы считаем язык искусства интернациональным, — говорит она. — И всегда озвучиваем позицию, которая заключается в том, что мы не поддерживаем действия, совершаемые российским правительством. Нам кажется, что мировой интерес к нашим художникам останется на уровне, вопрос — в физической возможности участвовать в тех или иных мероприятиях. А в целом настроения понятны: люди замерли в ожидании, в наблюдении, в ужасе.

Кроме того, Ольга отмечает, что положение отечественных художников сейчас вряд ли существенно ухудшается просто потому, что до сих пор оно и не улучшалось — как минимум с начала пандемии, когда галеристы и коллекционеры «замерли в анабиозе». Арт-рынок в целом до сих пор не оправился от этого удара, поэтому вторжение России в Украину только усугубило и без того незавидное положение отечественных авторов.

— Что касается фона, в кавычках, «специальной военной операции»… — говорит Ольга. — У «Аутсайдервиля» на момент её начала было запланировано довольно много международных проектов. Пока что у нас отменился только симпозиум в рамках программы Erasmus+, его организаторы очень витиевато извинялись, но сказали, что вынуждены отказать нам в участии до прекращения военных действий. А в целом, по моим наблюдениям, в процентном соотношении, наверное, мы получаем только процентов десять отказов в участии. Например, нас в качестве кураторов пригласили на ярмарку аутсайдерского искусства, которая в августе пройдёт в Хельсинки, причём из кураторов там только мы и Томас Рёске, директор собрания Принцхорна. Этот проект в силе и сейчас.

Отмена этот проекта, пожалуй, действительно выглядела бы странно. Томас Рёске отвечает за собрание Ханса Принцхорна — немецкого психиатра, одним из первых в мире начавшего изучать и коллекционировать творчество душевнобольных. Рёске — человек, который лучше других понимает, как драматически войны и социальные потрясения могут влиять на художников-аутсайдеров, даже несмотря на их изначальную изоляцию и исключённость из мирового контекста.

В 2014 году Рёске курировал посвящённый столетию с начала Первой мировой войны проект под названием «Война и безумие». На открытии проекта в Военно-историческом музее бундесвера он отмечал, что художественное творчество помогало людям с душевными расстройствами компенсировать страдания и изоляцию в военный период. По сюжетам картин и рисунков, входивших в эту экспозицию, легко убедиться, как близко к сердцу пациенты немецких психиатрических клиник воспринимали мировые события.

Хаткевич в этом смысле не исключение. Правда, сейчас он практически не создаёт новых картин, но с новостями это не связано. Когда ему разрешали рисовать только два часа в неделю, он тратил на творчество всё доступное время. А сейчас он может рисовать хоть круглосуточно, но не делает этого, наслаждаясь более гуманным режимом, в котором ему никогда раньше не доводилось бывать, — много отдыхает и смотрит телевизор в общей комнате.

Но он иногда изменяет старые работы, стремясь привести их в соответствие с текущим восприятием мира. Это ему вообще свойственно — например, в 2014 году, когда, как выражается Александра, патриотические чувства среди больных были на подъёме, он пририсовал на многих старых полотнах российский флаг.

А сейчас он никак не может привыкнуть к тому, что на окнах помещений, в которых он живёт, нет решёток и колючей проволоки. Когда-то образ мотка «колючки» часто встречался в его рисунках, но теперь всё изменилось — Алекс стёр колючую проволоку со всех своих старых работ.